認知症とは

認知症は、脳の神経細胞が徐々に破壊されることで、記憶や判断力、思考力、言語能力などの認知機能が低下し、日常生活に支障をきたす病気です。特に高齢者に多く見られますが、若年性認知症も存在します。アルツハイマー型認知症や血管性認知症が主なタイプであり、原因は脳内の異常なタンパク質の蓄積や血管障害などが挙げられます。症状は、物忘れや日時の混乱、会話の困難さなどが初期段階で現れ、進行するにつれて日常生活の自立が難しくなります。現在、認知症を完全に治す治療法はなく、進行を遅らせる薬物療法やリハビリテーションが行われています。

認知症は、脳の神経細胞が徐々に破壊されることで、記憶や判断力、思考力、言語能力などの認知機能が低下し、日常生活に支障をきたす病気です。特に高齢者に多く見られますが、若年性認知症も存在します。アルツハイマー型認知症や血管性認知症が主なタイプであり、原因は脳内の異常なタンパク質の蓄積や血管障害などが挙げられます。症状は、物忘れや日時の混乱、会話の困難さなどが初期段階で現れ、進行するにつれて日常生活の自立が難しくなります。現在、認知症を完全に治す治療法はなく、進行を遅らせる薬物療法やリハビリテーションが行われています。

MCI(軽度認知障害)とは

MCI(軽度認知障害)は、認知症の前段階とされる状態で、年齢相応の物忘れよりも顕著な認知機能の低下があるものの、日常生活には大きな支障をきたさないことが特徴です。主に記憶力や注意力、判断力に軽い障害が現れます。MCIの人は、将来的にアルツハイマー型認知症などの認知症に移行するリスクが高いとされていますが、必ずしも全員が認知症になるわけではありません。早期発見と適切な対策が進行を遅らせる可能性があります。

認知症の原因・種類

認知症の原因は、脳の神経細胞がダメージを受けて機能を失うことで発症しますが、種類ごとに異なる原因が存在します。

アルツハイマー型認知症

アルツハイマー型認知症は、認知症の中で最も多く、主な原因は脳内に異常なタンパク質が蓄積することです。アミロイドβというタンパク質が脳内に蓄積して「老人斑」を形成し、神経細胞に損傷を与えます。さらに、タウタンパクが神経細胞の内部で蓄積し、神経繊維を絡ませ、細胞死を引き起こします。これにより、記憶や学習を司る海馬を含む脳領域がまず影響を受け、その後、他の領域へ広がっていくことで症状が進行します。

血管性認知症

血管性認知症は、脳への血流低下が原因で発症します。主な要因として、脳梗塞や脳出血が挙げられ、これらが繰り返されることで脳の一部に損傷が生じ、認知機能が低下します。脳梗塞では血管が詰まり、脳細胞が酸素不足に陥って死滅します。一方、脳出血では血管が破れて出血し、脳組織を損傷します。高血圧や糖尿病、動脈硬化がリスク要因で、これらが進行することで血管性認知症のリスクも高まります。

レビー小体型認知症

レビー小体型認知症は、脳内にレビー小体という異常なタンパク質が蓄積することで発症します。レビー小体は、運動を制御する部位や認知機能に関連する部位に現れ、神経細胞にダメージを与えます。この結果、パーキンソン症状(手足の震えや筋肉のこわばり)や、幻視などの特徴的な症状が出現します。

前頭側頭型認知症(ピック病)

前頭側頭型認知症は、脳の前頭葉や側頭葉にある神経細胞が変性して萎縮することで発症します。具体的な原因は完全には解明されていませんが、遺伝的要因が強く影響すると考えられています。初期段階では行動や感情のコントロールが難しくなり、人格の変化や問題行動が目立つことが特徴です。

その他の原因

認知症の他の原因としては、慢性外傷性脳症(CTE)やアルコール性認知症が挙げられます。CTEは、頭部に繰り返し衝撃を受けることで引き起こされ、特にスポーツ選手に多く見られます。また、長期の過度な飲酒によりビタミンB1欠乏症が起こり、脳にダメージを与えて認知機能が低下することがあります。さらに、甲状腺機能低下症やビタミン欠乏症といった内分泌や栄養の異常も、認知機能に影響を与える可能性があります。これらは治療可能な認知症の原因として知られています。

遺伝的要因

一部の認知症には遺伝的要因が強く関与しています。アルツハイマー型認知症では、**アポリポタンパクE(ApoE)**という遺伝子がリスク要因となることが知られています。また、家族性アルツハイマー病は特定の遺伝子変異によって、若年期に発症することがあります。

認知症の症状

- 出来事や人の名前を思い出せない(記憶障害)

- 日時や場所の認識が混乱する(見当識障害)

- 決断や計画を立てることが難しくなる

- 言葉が出てこない

- 会話が困難になる

- 集中できなくなる

- 複数のことを同時にできなくなる

- 距離感や位置関係の認識が難しくなる

- 感情のコントロールができなくなる

- 無関心になる

- 怒りっぽくなる

- 物を置いた場所を忘れてしまう

- 頻繁に探し物をするようになった

- 食事や入浴、着替えが自分でできなくなった

- 実際にないものが見える(幻覚)

- ありえないことを信じるようになる(幻想)

など

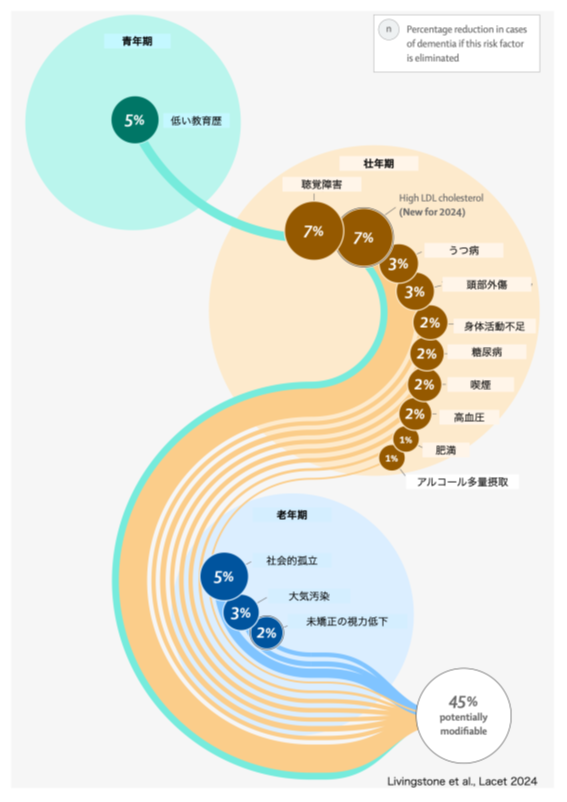

認知症の危険因子

2024年のランセット委員会による認知症の予防、介入、ケアに関する常設委員会の更新では、2つの新たなリスク要因(高LDLコレステロールと視力低下)が追加され、14の修正可能なリスク要因に対処することで、世界中の認知症患者のほぼ半数が予防または遅延できる可能性があることが示されました。

認知症になりやすい人(傾向)

認知症になりやすい人にはいくつかの傾向があります。まず、高齢者が最もリスクの高く、特に65歳以上の人々は認知症を発症する可能性が高まります。また、家族に認知症罹患者がいる場合、遺伝的要因によって発症リスクが増加します。さらに、生活習慣が関与しており、高血圧、糖尿病、高脂血症などの生活習慣病を抱えている人は、血管性認知症のリスクが高まります。加えて、喫煙や過度の飲酒、運動不足もリスク因子とされています。

精神的な健康状態も重要で、うつ病や不安障害を抱えている人は、認知症を発症するリスクが高まることがあります。さらに、教育レベルや社会的なつながりの欠如も影響し、教育を受けた人や社会的に活動的な人は認知症のリスクが低いとされています。

認知症の検査・診断方法

認知症の検査や診断は、患者様やご家族から症状の経過や日常生活での困難を問診するほか、認知機能検査を行い記憶力や注意力を評価します。また、必要に応じて、CTやMRI検査を行います。画像検査が必要な場合には、連携医療機関をご紹介いたします。

認知症の治療方法

その他の薬物療法

コリンエステラーゼ阻害薬

アルツハイマー型認知症に対して使用され、アセチルコリンの分解を抑え、神経伝達を改善します。代表的な薬には、ドネペジル(アリセプト)、リバスチグミン( Exelon)、ガランタミン(レミニール)があります。

NMDA受容体拮抗薬

中等度から重度のアルツハイマー型認知症に用い、グルタミン酸の過剰活性を抑え、神経細胞のダメージを防ぎます。メマンチン(メマリー)が代表的です。

抗精神病薬

不安や攻撃的な行動が見られる場合に使用されることがありますが、認知症患者様においては注意が必要です。

非薬物療法

認知リハビリテーション

日常生活や認知機能の向上を目指し、個別の訓練やグループ活動を通じて行われます。記憶トレーニングや問題解決能力の訓練が含まれます。必要な場合には、連携医療機関をご紹介いたします。

生活支援・環境調整

安全で快適な生活環境を整えるために、家の中の危険要因を取り除くことや、日常生活の支援を行います。また、定期的な運動や栄養管理も重要です。

認知症で

やってはいけないことは?

混乱を招く刺激

突然の大声や急な動きは混乱を招くことがあります。静かで落ち着いた環境を保つことが重要です。

否定的な反応

患者様が何かを忘れたり、間違ったことを言った場合に否定したりすることは避けるべきです。代わりに、穏やかに理解を示し、別の話題に移るなど配慮してみましょう。

急かすこと

日常生活の動作に時間がかかる場合、急かすことはストレスを与えるため、余裕を持った対応が望ましいです。

過度の独立性を求める

認知機能の低下が見られる患者様に過度に自己判断を求めることは危険です。必要に応じてサポートを提供し、安心して行動できるようにしましょう。

無視や孤立

患者様の感情や意見を無視したり、話をしないことは孤独感を強めるため、コミュニケーションを大切にし、話を聞く姿勢が重要です。

不適切な環境設定

転倒や事故の原因となる危険物や障害物を放置することは避け、生活空間を安全に保つ必要があります。

感情的な反応

ストレスを感じていると、患者様にも不安感が伝わることがあります。落ち着いて対応し、安心感を提供するよう心掛けましょう。

認知症に関するよくある質問

認知症を患っている方にはどのように接すれば良いですか?

認知症を患っている方には、優しく、否定せず、混乱を避けるために静かな環境で余裕をもってサポートすることが大切です。また、コミュニケーションを大切に、感情に寄り添うことが重要です。

認知症は遺伝しますか?

認知症には遺伝的要因がある場合がありますが、全ての認知症が遺伝するわけではありません。家族に認知症の人がいるとリスクが高まることがありますが、環境や生活習慣も大きな影響を与えます。

認知症になるとどのような行動をしますか?

認知症になると、徘徊や同じことを繰り返し言う、物を忘れたり失くしたりする、感情の起伏が激しくなるなどの行動を示すことがあります。