慢性外傷性脳症

(Chronic Traumatic Encephalopathy: CTE)とは

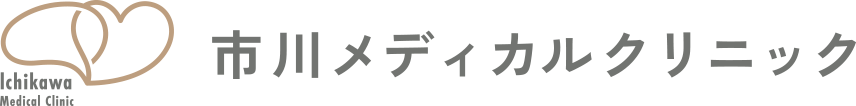

慢性外傷性脳症(Chronic Traumatic Encephalopathy: CTE)は、頭部外傷(特に軽度の脳震盪や頭部への繰り返しの衝撃)によって引き起こされる神経変性疾患です。時間の経過とともに、記憶障害、認知機能の低下、抑うつ、不安、衝動的な行動変化などの症状が現れることが特徴です。進行すると、最終的に認知症に至る場合もあります。

CTEはかつて「ボクサー脳症」と呼ばれ、ボクサーやアメリカンフットボール選手などのコンタクトスポーツに関わる人々で多く報告されてきました。しかし近年では、ラグビー、サッカー、アイスホッケーなどのスポーツや、軍務や事故による繰り返しの頭部外傷でも発症することが明らかになっています。

慢性外傷性脳症の主な症状

慢性外傷性脳症の症状は個人によって異なりますが、一般的には以下のような症状がみられます。

- 認知機能障害(記憶力の低下、判断力の低下)

- 情動の変化(抑うつ、不安、衝動的な行動、怒りの爆発)

- 睡眠障害(不眠、日中の過度な眠気)

- 運動機能障害(バランスの悪化、パーキンソニズム)

- 頭痛やめまい

特に抑うつや衝動的な行動変化は慢性外傷性脳症の初期症状として多く報告されており、適切な診断と治療が必要です。慢性外傷性脳症の症状は進行する可能性があります。

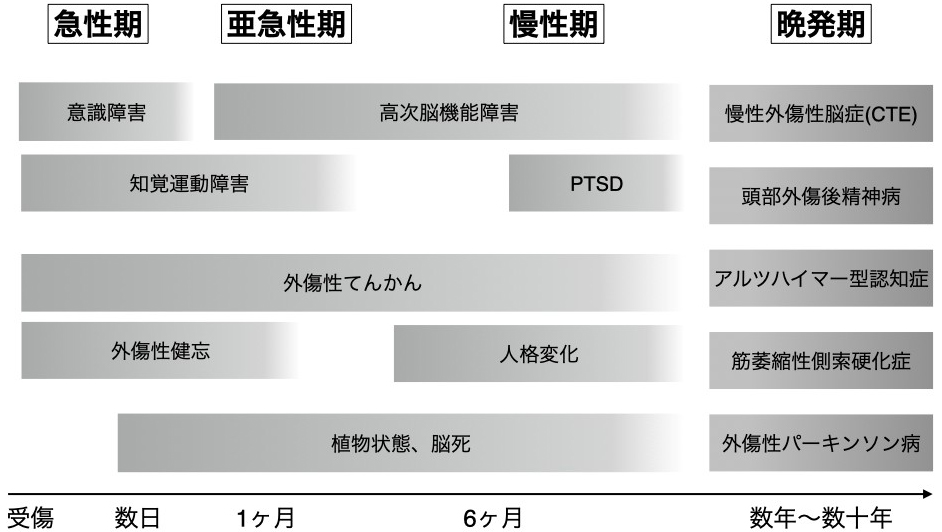

図 慢性外傷性脳症の症状

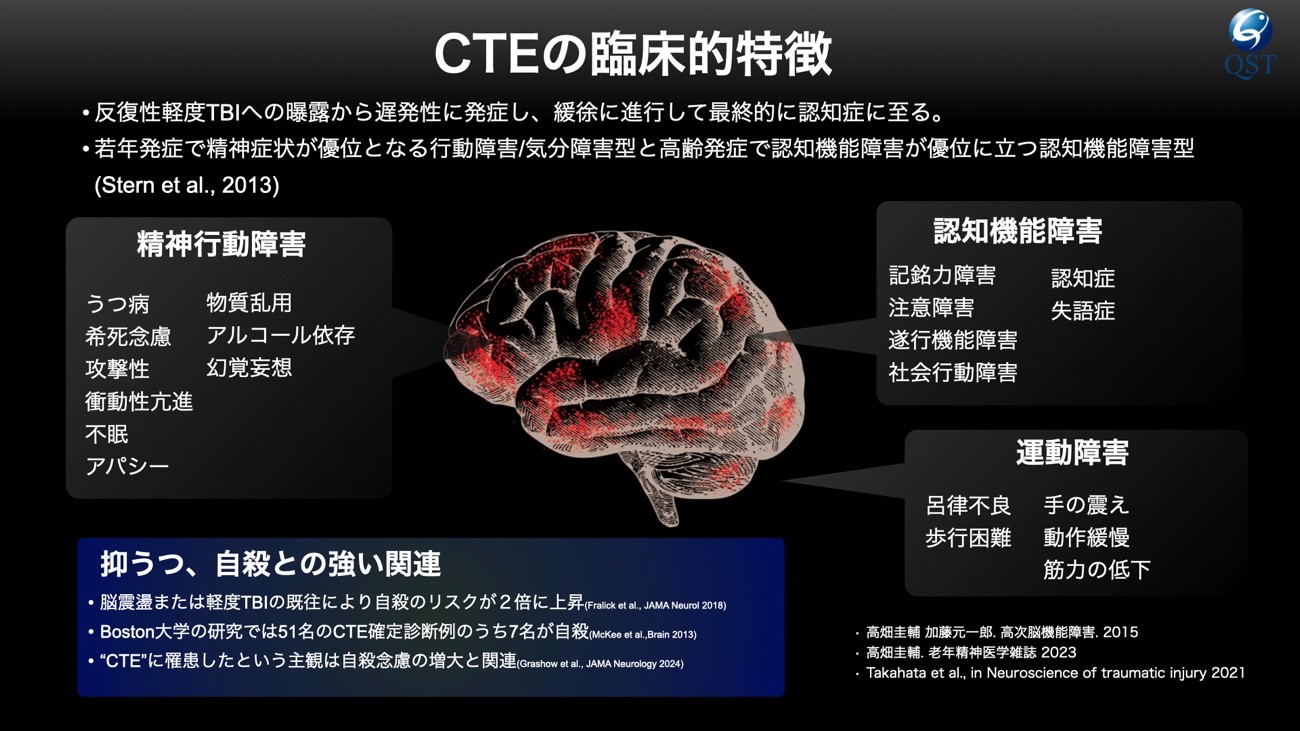

慢性外傷性脳症の主な病態

慢性外傷性脳症は、反復性の頭部打撃により、脳溝深部の小血管周囲の神経細胞およびタウ病変が沈着するが特徴(脳内タウ蓄積)が特徴です。

図 慢性外傷性脳症の病理学的所見

慢性外傷性脳症の診断

現在のところ、慢性外傷性脳症の確定診断は死後の病理検査によってのみ可能ですが、臨床診断基準に基づき、生前の診察と検査による診断も進められています。

診断の流れ

STEP01

問診と病歴の確認

これまでの頭部外傷歴、スポーツ歴、職業歴などを詳しく伺います。

STEP02

神経心理学的検査

認知機能や精神症状の評価を行います。

STEP03

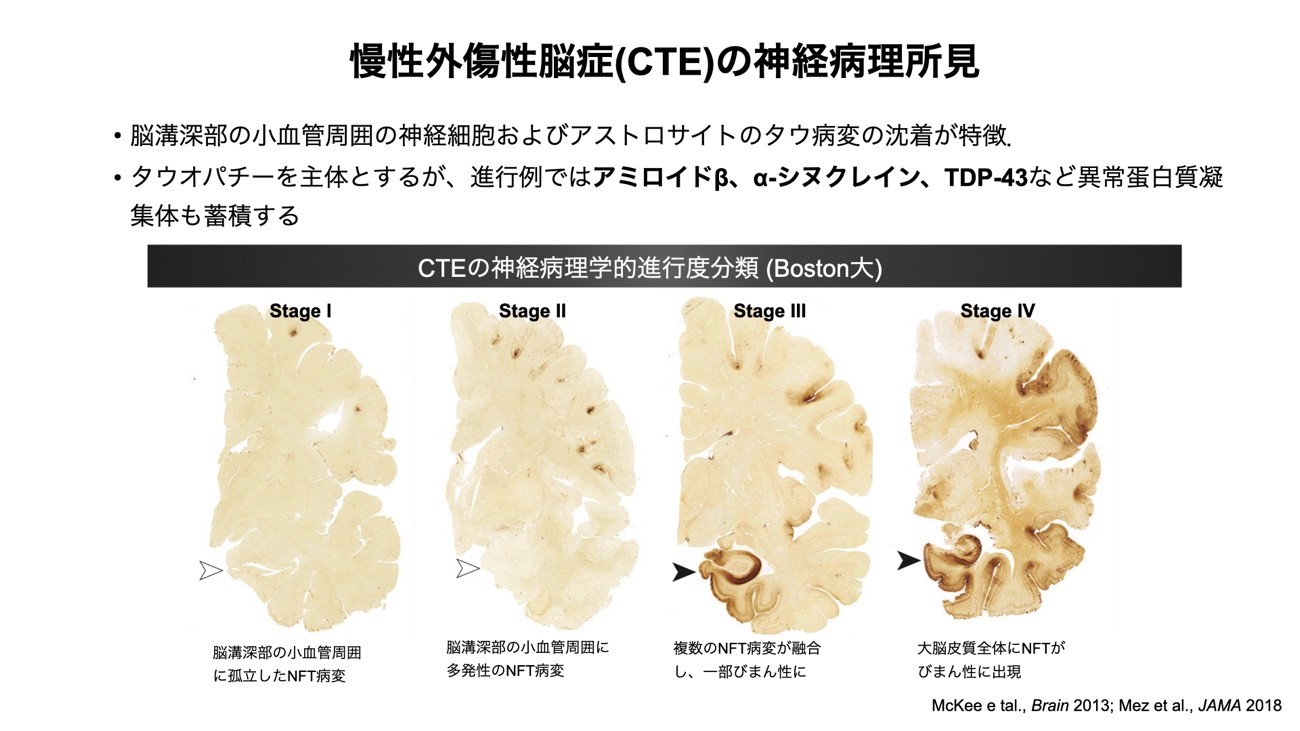

画像診断(MRI・PET検査)

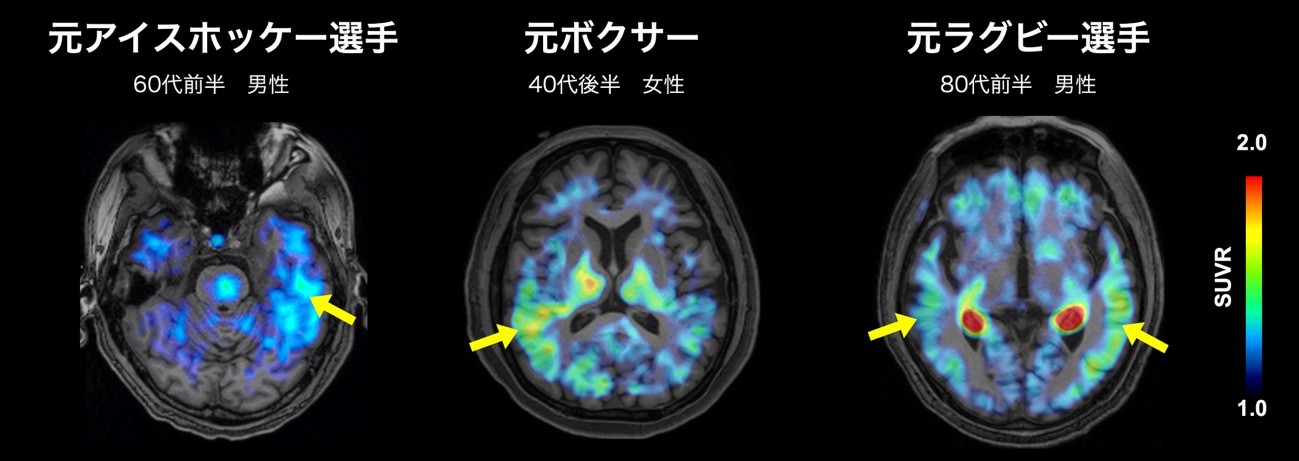

当クリニックでは、専門機関と連携して脳内のタウ蛋白の蓄積を可視化するPET検査を実施し、慢性外傷性脳症の可能性を評価します。

図1. 11C-PBB3を用いた慢性外傷性脳症のPET画像所見 (Takahata et al., Brain 2019)

図2. 各種スポーツ選手における慢性外傷性脳症のタウPET所見

図1. 18F-florzolotauを用いた慢性外傷性脳症のPET画像所見 (Takahata et al., in Neuroscience of Traumatic Brain Injury 2022)

STEP04

血液バイオマーカー検査

近年、血液中の特定のタンパク質を測定することで慢性外傷性脳症のリスク評価が可能になる研究が進んでいます。

慢性外傷性脳症の治療とケア

現時点では慢性外傷性脳症を根本的に治療する方法は確立されていませんが、症状を軽減し生活の質を向上させるための治療や支援が重要です。

- 認知機能の低下に対するサポート

記憶や注意力のトレーニング、認知リハビリテーション - 精神症状(抑うつ・不安)への対応

抗うつ薬・抗不安薬の処方、心理療法(認知行動療法など) - 生活環境の調整

ルーチンの確立、ストレス管理 - 運動機能の維持

理学療法、バランス訓練

また、家族や周囲の理解とサポートも重要です。当クリニックでは、患者さんとご家族が慢性外傷性脳症について理解し、適切な対応ができるよう支援いたします。

当クリニックの専門外来

「市川メディカルクリニック」では、慢性外傷性脳症を含む頭部外傷後の認知症や精神症状に特化した専門外来を設置しています。

提供するサービス

- 慢性外傷性脳症を含む頭部外傷関連認知症の診療

- MRI・PETによる脳画像検査 (他機関との連携)

- 血液バイオマーカー検査(他機関との連携)

- 認知リハビリテーション

- 心理カウンセリング・精神科診療

高次脳機能障害専門外来のご案内

高次脳機能障害とは?

高次脳機能障害とは、脳の損傷により記憶、注意、遂行機能、言語、社会性などの認知機能が低下する障害を指します。主な原因として、脳卒中(脳梗塞・脳出血)、頭部外傷(交通事故やスポーツ外傷)、脳炎・低酸素脳症などが挙げられます。外見上の変化が少ないため、周囲の理解が得られにくいことが多く、適切な診断と支援が重要です。

高次脳機能障害の主な症状

- 記憶障害:新しい情報を覚えにくく、同じことを何度も尋ねる。

- 注意障害:集中力が続かず、予定を忘れたり、物を紛失しやすくなる。仕事や家事が円滑に進まない。

- 遂行機能障害:計画を立てたり、状況に応じて行動を変更することが難しくなる。

- 言語障害:言葉が出にくくなる、会話の流れを理解しにくい。

- 社会的行動の変化:感情のコントロールが難しくなる、対人関係に問題が生じる。

これらの症状は患者さんごとに異なり、複数の症状が重なることもあります。そのため、専門的な診断と個別の支援が必要となります。

高次脳機能障害と評価

当クリニックでは、詳細な問診と各種検査を通じて高次脳機能障害の診断を行います。

- 医師による問診・評価

症状の経過、生活上の困難、職業・学業への影響などを詳しく伺います。 - 神経心理学的検査

記憶、注意、遂行機能、言語機能などを総合的に評価し、具体的な課題を明らかにします。 - 画像診断(MRI・PET検査)

他機関と連携し、脳の構造的・機能的異常を調べ、病態を詳しく把握します。

高次脳機能障害の診断基準

我が国においては、平成13年度(2001年度)に開始された高次脳機能障害支援モデル事業において集積された脳損傷者のデータの慎重な分析等に基づき、高次脳機能障害診断基準(旧診断基準)が提示されております。旧診断基準は、当時において早急な支援対策を推進することを主目的としたものであるため、高次脳機能障害の「行政的な」診断基準とも呼ばれており、失語・失行・失認は原則として含まれておりません。このような診断基準は、医学の進歩に伴い、新たな診断技術等による知見を追加することで、より適切な支援に資する形への改訂が求められますが、20年以上にわたり改訂されておりませんでした。そこで、国際疾病分類が第10版(ICD-10)から第11版(ICD-11)に改訂される移行時期に合わせ、新たな高次脳機能障害診断基準の作成に当クリニックの医師(高畑圭輔)も参画致しました。。当クリニックでは、詳細な問診と各種検査を通じて高次脳機能障害の診断を行います。

高次脳機能障害の診断基準 (令和4年度版)

Ⅰ 主要症状等

- 脳の器質的病変の原因となる疾患(脳血管障害、脳腫瘍、脳炎、中毒、低酸素脳症、代謝性疾患など)の発症や事故などによる受傷の事実が確認されている。

- 現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。

Ⅱ 検査所見

脳MRI、頭部CT、脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認されているか、あるいは医学的に十分に合理的な根拠が示された診断書等により脳の器質的病変が存在したと確認できる。

Ⅳ 診断に際しての留意事項

- Ⅰ〜Ⅲをすべて満たした場合に高次脳機能障害と診断する。

- 高次脳機能障害の診断は脳の器質的病変の原因となった疾患や外傷の急性期症状を脱した後に行う。

- 神経心理学的検査の所見を参考にすることができる。

なお、診断基準のⅠとⅢを満たす一方で、Ⅱの検査所見で脳の器質的病変の存在を明らかにできない症例については、慎重な評価により高次脳機能障害として診断されることがあり得る。

また、この診断基準については、今後の医学・医療の発展を踏まえ、適時、見直しを行うことが適当である。

Ⅲ 除外項目

- 脳の器質的病変に基づく認知障害のうち、身体障害として認定可能である症状(失語・失行・失認など)を有するが上記主要症状(Ⅰ-2)を欠く者は除外する。

- 発症または受傷以前から有する症状や検査所見が存在する場合には、発症または受傷後に新たに現れた症状や検査所見に基づき診断し、それらが十分とは言えない者は除外する。

- 先天性疾患、発達障害、周産期における脳損傷を原因とする者は原則として除外する。

高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害の症状を解説致します。

I-1. 記憶障害

前向性および/または逆向性の健忘が認められます。全般的な知的機能の低下および注意障害を示さない場合は、典型的な健忘症候群に該当します。

① 前向健忘

受傷後の学習障害に該当します。原因疾患の発症後、または受傷後に新しい情報やエピソードを覚えることができなくなり、健忘の開始以後に起こった出来事の記憶保持が障害されます(エピソード記憶の障害、特に近時記憶)。

参考となる神経心理学的検査法として、以下のものが挙げられます。

- 記憶検査バッテリー(WMS-Rウェクスラー記憶検査、RBMTリバーミード行動記憶検査)

- 対語記銘課題(S-PA標準言語性対連合学習検査など)

- 単語リスト学習課題(レイ聴覚的言語学習検査など)

- 視覚学習課題(レイ-オステルリート複雑図形検査、ベントン視覚記銘検査など)

記憶障害の程度

- 軽度:最近の出来事や知識などを部分的に覚えていることができます。意味的関連のない項目を結びつけるなど、難度の高い検査で障害を示します。

- 中等度:最近の出来事や知識の多くを覚えることができません。

- 重度:最近の出来事や知識などをまったく覚えることができません。

② 逆向健忘

受傷あるいは発症以前の記憶の喪失、特にエピソードや体験に関する記憶が強く障害されます。通常、遠隔記憶の障害が主体となります。

自伝的記憶に関する情報の再生によって評価しますが、作話傾向が見られる可能性があるため、関係者への確認を行ったり、間隔を空けて再度この課題を実施し、1回目と2回目の回答が同一であれば正答と見なすことによって、患者の反応の妥当性を確認いたします。

また、作話や失見当識が見られることがあります。作話とは、実際に体験しなかったことが時間的・空間的に誤って追想される現象であり、その内容も変動することが多いです。

特に頻繁に見られるものとして当惑作話があります。これは、その時々の会話の中で一時的な記憶欠損やそのことへの当惑を埋めるような形で出現する作話です。多くの場合、外的な刺激によって誘発され、その内容は過去の実際の記憶断片や、それを修飾したり何らかの形で利用したものとなっております。検者の質問によって作話が誘発され、作り上げられた出来事がその内容となることが特徴です。

I-2. 注意障害

① 全般性注意障害

- 注意の持続・選択の障害:ある刺激に焦点を当てることが困難となり、ほかの刺激に注意を奪われやすく、注意が散漫となります。

- 注意の維持困難:軽度の注意障害であっても、長時間にわたり注意を持続することが困難です。時間の経過とともに課題の成績が低下するほか、長時間の課題を実施すると徐々に集中力が低下し、成績が悪化いたします。

- 注意の分配・転換の障害:同時に複数の情報に注意を向けることが困難となり、何かに集中していると他の情報を見落としてしまいます。例えば、スマートフォンを見ながら歩いていると、向かってくる車に気がつかないことがあります。また、必要に応じて注意を向ける対象を切り替えることが困難になる場合もあります。

全般性注意の障害について評価するには、改訂版 標準注意検査法(CAT-R)や抹消課題等を用います。

② 半側空間無視

脳損傷を受けた反対側の空間において、刺激を見落とすことをはじめとした半側空間無視行動が見られます。同名半盲と混同しないように注意が必要です。右半球損傷(特に頭頂葉損傷)により、左側の無視がしばしば認められます。

参考となる評価法としては、線分2等分、線分抹消、絵の模写、自発画などを用います。

なお、同名半盲では両眼の一側視野が見えず、視線を動かさなければ片側にあるものを見ることができません。しかし、半側空間無視がなく、同名半盲のみの場合は、視線を見えない側に向けることによって片側を見ることが可能であり、半側空間無視は生じません。

半側空間無視の程度

- 軽度:検査上は一貫した無視を示さず、日常生活動作や短時間の刺激で無視が認められます。なお、両側同時刺激を行うと、病巣反対側を見落とす**一側消去現象(extinction)**を示すことがあります。

- 中等度:常に無視が生じますが、注意を促すことで無視側を見ることができます。

- 重度:身体が病巣側に向いてしまい、注意を促しても無視側を見ることができません。

I-3. 遂行機能障害

① 目的に適った行動の計画障害

行動の目的や計画が適切に立てられない障害です。そのため、結果が成り行き任せになったり、刺激に対する自動的で保続的な反応による衝動的な行動となります。ゴールを設定する前に行動を開始してしまうほか、明確なゴールを設定できないために行動を開始すること自体が困難になります。これが動機づけの欠如や発動性の低下と表現される行動につながることもあります。

ただし、実行する能力は保持されているため、段階的な方法で指示されれば活動を継続することが可能です。

② 目的に適った行動の実行障害

自分の行動をモニターし、制御する能力の障害です。活動を管理する基本方針を作成し、注意を持続させながら自己と環境を客観的に眺める過程が障害されるため、選択肢を分析せずに即時的に行動し、失敗してもしばしば同様の選択を繰り返してしまいます。

環境と適切に関わるためには、自分の行動を自己修正する必要がありますが、この能力が障害されると、社会的に不適切な行動につながる場合があります。

評価法としては、BADS(遂行機能障害症候群の行動評価)等があります。

I-4. 社会的行動障害

① 意欲・発動性の低下

自発的な活動が乏しく、運動障害が原因ではないものの、一日中ベッドから離れないなどの無為な生活を送ることがあります。

② 情動コントロールの障害

いらいらした気分が徐々に過剰な感情的反応や攻撃的行動にエスカレートし、一度始まるとこの行動をコントロールすることができません。自己の障害を認めず、訓練を拒否することもあります。

また、ささいなことで突然興奮し、周囲に大声で怒鳴り散らしたり、暴力を振るったり、不適切な性的行動をとるなど、反社会的な行動が見られることもあります。怒りだけでなく、急に笑い出したり、泣き出したりすることもあります。

③ 対人関係の障害

社会的スキルの背景には、認知能力や言語能力があります。高次脳機能障害における社会的スキルの低下には、以下のような事象が含まれます。

- 急な話題転換:会話の流れが突然変わることがある。

- 過度に親密で脱抑制的な発言や接近行動:相手の距離感を適切に保てず、親しげな言動が多くなる。

- 相手の発言のオウム返し:受けた言葉をそのまま繰り返す傾向がある。

- 額面どおりの思考:言葉の意味をそのまま受け取るため、比喩や暗喩を理解しづらい。

- 皮肉・諷刺・抽象的な理解の困難:皮肉や冗談を真に受けてしまうことがある。

- 話題を生み出すことが困難:自発的に会話を展開するのが難しくなる。

これらの特徴は、面接を通じて社会的交流の頻度や質を評価することで明らかにできます。

④ 依存的行動

人格機能が低下し、退行が見られることがあります。また、発動性の低下を伴うことが多く、その結果として、家族や介護者に依存的な生活を送るようになります。

⑤ 固執

自分がこだわることについて、それが常識の範囲を超えていたとしても強く主張し、行動することがあります。

例えば、極端な節約志向、マナー違反やルール違反への過剰な指摘などが見られます。

また、考え方や行動を柔軟に切り替えることが難しく、同じ場面で同様の問題が繰り返し発生することがあります。

⑥ 欲求コントロールの障害

自分が欲しいと思うものや、やりたいと思うことを適切に抑制できず、衝動的に行動してしまいます。

例えば、以下のような行動が見られることがあります。

- 食行動のコントロールが困難:過食や偏食が顕著になる。

- アルコールや薬物の依存症:適量を守れず、依存症につながる。

- ギャンブル・ゲームなどの行動嗜癖:自制が効かず、過度に没頭する。

高次脳機能障害の治療とリハビリテーション

高次脳機能障害の治療には、薬物療法だけでなく、リハビリテーションや生活支援が重要です。

- 薬物療法:注意・記憶障害の改善を目的とした薬の使用。

- 認知リハビリテーション:脳の可塑性を活かしたトレーニングを行い、認知機能の改善を図ります。

- 心理社会的支援:患者さんとご家族が適切な対応を取れるよう、カウンセリングや教育プログラムを提供。

- 職業・社会復帰支援:就労支援機関との連携を図り、職場復帰をサポートします。